今年初夏,我参与了一个在湖南省沅陵县官庄镇开展的田野调研项目,该项目由公益组织 PEER 与昆山杜克大学校企共创实验室(U-Corp Lab)联合发起,旨在探讨生成式人工智能大语言模型在县域教育环境中对学生创意写作与情感表达的影响。出于对县域教育问题的关注,我参与了本项目的实地实验阶段。

在Huiqiao Yuan, Ai Zhou等人前期研究的基础上,我们团队在Junyi、Harper 以及来自 PEER 的合作伙伴若的支持下,开启了一段由观察、对话、实验与反思构成的旅程。我们希望建立的,不仅是一项关于人工智能应用的研究,更是一种跨越空间边界的共同视角,以及一次协作性的研究探索。通过这篇文字,我们希望将这段经历分享给更多人。

第一部分[找到领域内的问题本身]

抵达官庄的那天傍晚,我和Huiqiao, Ai Zhou一起登上旅馆的天台看天。站在那儿,我们可以望见沅陵六中的校园。暮色微光中,霓虹灯牌闪烁,远处公路上大型货车川流不息,群山层叠起伏,湖南初夏的细雨绵绵不停,还有一个学生在操场上一圈又一圈地奔跑。

我们倚在栏杆上,远远望着那所校园,谁也没有说话,只是静静地看着。那一刻,就像面对一张空白的答卷,沉默在夜色中拉长,仿佛即将落笔的文字。

在实地调研开始前,未知与不确定是我们面临的最大问题。面对学生们紧凑的课程安排,我们需要在抵达后与校方沟通,确认能否进行实验,并根据实际情况临时决定实验方案——我们的电脑里存着多个版本的实验设计。

此外,研究问题本身也是我们最深的担忧。“探讨生成式人工智能大语言模型在县域语境中对学生创意写作与情感表达的影响”——研究对象、语境与内容虽然表述清晰,但仍显得不够具体。

在此之前,Huiqiao 和 Ai Zhou 的小组曾在 Junyi 与 Harper 的指导下,围绕生成式人工智能、讯飞星火、大模型提示词、课堂作文与创意写作等主题进行了深入研究。尽管如此,大家依然感到不满足,因为研究对象始终模糊不清,这些议题与县域语境的结合也显得生硬而空泛,进而引发我们内心的疑问:“我们的研究对象到底是谁?”在最初与县域学生进行前期沟通时,Huiqiao 陷入了长时间的自我怀疑,她说:“我不确定我们是否真的需要用 AI。我和学生们聊了聊,他们真的非常聪明。我不希望 AI 破坏这一切。我不知道我们真正想问的是什么。”

如何开展一个研究课题?我们在知识体系中寻找尚未被关注的领域,提出问题,并通过数据的收集与分析,不断尝试接近答案。但当我们面对的是一个个具体的人时,这个课题对他们意味着什么?更具体地说,在这场研究实验中,我们的问题、数据与答案,如何与他们的生活语境产生真正的联结?

这些疑问成为我们在实地调研前长期萦绕心头的思考。但我们也知道,这并不是我们这些身处数百公里之外的人可以独自回答的问题。因此,我们选择将这个问题轻轻地放下,把答案留给研究真正的主体——县域的学生们,由他们自己来回应。在这个过程中,我们坦然地承认,我们并不急于寻找“答案”,而是寻找“问题”本身——我们真正想问的是什么,以及他们如何理解这个问题。

在沅陵六中的前两天,我们并没有立刻开始正式的课程实验,而是通过聊天和访谈,与学生们交流,了解他们的日常生活、兴趣爱好以及他们所向往的东西。就像进入校园的前一天,Huiqiao、Ai Zhou 和我在云雾缭绕中默默地望着那所学校,无言以对,那份沉默在心中延展,仿佛通向无数个可能的答案。

在这样的提问之下,我们为这场实验取了一个名字——“你想讲一个什么样的故事”。

第二部分 [你想讲什么样的故事?]

在招募海报上,我们用彩笔写着“你”和“故事”。我们希望学生作为研究的主要对象,讲述他们自己的故事。我们的任务是清楚地看到和理解——打破错误的观念或补充偏见的观点。

在收集创意写作材料的过程中,我们曾被提醒说“创意写作并不容易”,也曾担心学生是否真的理解 AI。但当我们坦诚地与学生们讨论研究主题时,他们也坦率地表达了自己的想法。

令人惊喜的是,在我们随机“抓人”聊天的过程中,竟有不少学生拥有创意写作的经历。其中一位女生让我印象深刻。她是高二学生,戴着一副薄薄的眼镜,扎着中等长度的马尾辫。聊天时,她向我表达了对文学的热爱,还带我去看她在自己的空间里写的诗。她有些腼腆,睫毛在阳光下微微发光。当我提到 AI 与写作时,她低下头,蹲在地上,说她不喜欢 AI——即使自己的作品并不完美,那也是她自己的声音。

素材不同于灵感。在与这位女孩的访谈中,我们聊到了这个话题。“灵感,是想讲出属于自己的故事。”她对我这样说。她探索的欲望正在不断增长。她分享了自己“第一次接触女性主义”后的感受,讲述了自己对曾经羞耻的身体产生了新的认知,在视角转变后对文学审美的改变,以及对自己家庭中性别关系的重新理解。这些超越“高考改变命运”叙事的主题,展现了她们理解与阐释世界的能力。在她们自我包容的凝视中,在对公共议题的讨论中,她们重新认识了自己与周围环境的关系。

那位女孩拿来了她写的一篇微型小说,说灵感来自一本关于厌食症女孩的书。她告诉我:“我把对这本书的感受转化成了一个故事,用我自己的视角把她剖开了。”她也有自己的故事想讲:“我一直在构思一个关于女将军的故事,我很喜欢秦良玉。”

还有一位学生在聊天时拿出了她写的同人文,希望我能给些建议。她自豪地说:“这是我第一次写以自己为主角的故事。”我记得当时下意识地说“挺有趣的”,但她好像有些不满意,甚至有点遗憾,直到我给出具体的建议,她才变得特别开心。她一边听一边认真地点头,最后在上课铃响前兴奋地跑走了。

写作与故事意味着什么?在高三“升学率”仍然是巨大压力的背景下,它们似乎从未被视为一种“必要性”,要么是改变命运的工具,要么只是那些有余力学生的课余爱好——“连作业都做不完了,还写什么文章”。但这种看法低估了学生,也忽视了他们改变世界的能量。写作是一种表达,故事是一种宣言。他们真正缺少的,是发声的机会与场域,以及一个不被“命运”这块巨石所主导的评价体系。

那位女孩还提到了一件让我印象很深的事。她曾写过一篇关于女性主义的文章,被选中用于班级演讲活动,但因为她已经发言过一次了,于是将稿子让给了另一位同学。“当时那个女生声音有点小,很多人没听清,挺可惜的。”

声音、写作与故事,是学生将自我嵌入公共社会的一种行动。我愿意将其理解为一种“参与”——它超越了个体的自我,但又回到自我,在横向维度上确认了意义的存在。来自 PEER 的伙伴阿若在调研过程中说:“在分层、竞争与淘汰的体系下,总会有人掉队,但通过这些活动,我们希望传达一个信息——无论成绩如何,要记得爱自己,记得发现自己身上的长处与闪光点。”

这也呼应了 Huiqiao 和 Ai Zhou 选择“创意写作”作为研究主题的初衷——我们想了解学生真正想表达的是什么。在采访提纲基本被回答完后,半结构式的访谈往往会在意料之外的方向上“失控”。在一场雨后的潮湿傍晚,我们蹲在风雨亭里聊女性主义;在晚自习前的空档,学生们分享了自己对各种同人作品的理解,以及对“老婆”角色的认知——哦,还有她们为什么“弃坑”(不再喜欢)她们的理由。

我记得有一次,我们三个人同时在那间庄严的工作室里,对不同小组的学生进行焦点小组访谈。提纲早就问完了,但学生们拉着我们聊起了在学校里遇到的各种奇奇怪怪的故事,不知不觉就聊了两个多小时。我还记得第一组访谈结束时,有位学生跑进雨里,对我说:“谢谢你,姐姐,平时没人陪我聊这些。”其实,和他们聊这些本身就非常有趣——同人文、小蘑菇、魔法、还有她们“弃坑”的角色们——那些生动的描述,仿佛在弥补我过去所缺失的色彩。

在这个充满分数、排名、高考与命运的话语系统中的地方,课程表和那一摞摞高高的书限制了流动与生长,但我们仍然可以在故事中书写对乌托邦的冲动。在整个过程与交流中,没有人谈论成绩,没有人用成绩去理解或定义别人。可能性因此变得多元,每个人都可以自由地讲述她想要写下的故事——无论是对生活的细腻感知,还是对公共理想的向往。一位女孩对我说:“可能听起来很普通,但我的理想就是世界和平。看到巴勒斯坦发生的事情后,我觉得书里的知识和现实联系了起来。”而这种闪光的公共知识精神,它是真实存在的,需要被照亮,这样的声音,也值得穿越空间,传播得更远。

第三部分[我们不能视而不见,我们必须看到]

这些美丽而生动的片段,并不仅仅是为了安慰遥远之地而被讲述的故事,它们引向了更深层的提问——关于我们究竟应该做些什么。

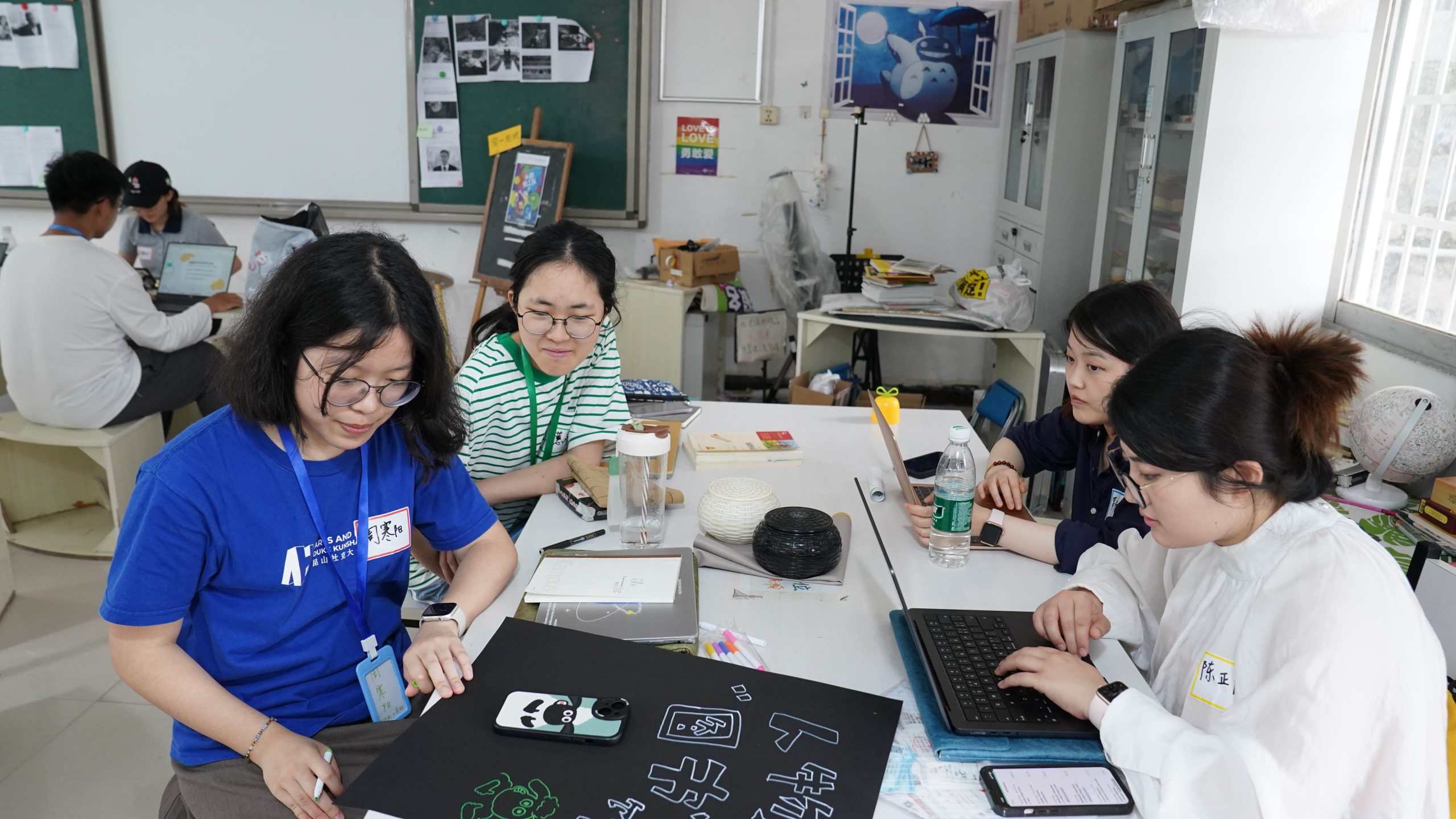

以“你想讲一个什么样的故事”为主题,我们开展了一系列以“提问”为主线的实验,尝试通过讯飞星火激发学生在创意写作中的启发式互动。我记得第一次实验时,我负责操作前的讲解环节,当时非常紧张。实践开始后,我在各个学生小组之间来回走动,逐一解答他们的问题。

由于设备有限,通常需要三四个人共用一台电脑,这可能会导致只有一两个学生在操作,而其他学生只是默默地看着。注意到其中一组出现这种情况后,我和他们讨论:“后半段时间,大家轮流使用。”当时,小组中没有使用设备的学生挥手说:“没关系,我不需要使用它。”坦率地说,那一刻,我有一个“为什么不干脆放弃”的念头,但在Junyi的帮助下,我们成功地让每个人轮流使用它。当我回来的时候,我看到一直在看的女孩试着用它,她的眼睛里带着微笑,非常高兴。

我感到一阵温暖,恍惚中,我觉得那个挥手说“我很好”的女孩就像过去的我一样——胆小,但期待着被外界注意到。那一刻,我有一种微妙的感觉,仿佛穿越了时空,去拥抱那一刻的自己。

一个学生在课堂上问我:“姐姐,你是大学生吗?”你看起来不像个老师。”我笑了,“是的!哦,很少有人说我老了,我以前的外号一直是Hanyang奶奶,哈哈。”其实,我当时是开玩笑的,但最后,那个女孩跑过来,把我拉到一边,把一张小纸条塞到我的手掌里——“姐姐,这是给你的!”然后她飞快地跑开了。

我张开手掌,那是一张叠得整整齐齐的纸,上面写着:

给Hanyang姐姐:

其实,无论擅长写作还是善于表达,每个人都有一个内心深处想要讲述的故事,我们需要做的不是什么宏大的事情,而是努力去看到他们想要表达的欲望,并温柔地拥抱彼此。

后来在一堂课上,在实践训练后的分享会上,有一群被晒黑的男孩,他们在讲课时没有注意听讲,但他们给出了一个令人惊讶的好答案。下课后,我和那节课的助教Huiqiao和Ai聊了聊,得知他们一开始其实很“不守规矩”,翻翻电脑,不按提示提问。“但他们就是缺少一些机会,”当时帮助这群男孩的慧巧告诉我们,“他们似乎很喜欢余华。”当Huiqiao以余华为例时,他们开始根据提示提问,后来又问了一些与社交恐惧症相关的写作思考。

“我发现,这群看起来有点凶的运动兄弟,其实是依靠彼此的保护关系,就像他们关心的隐藏话题一样。”当他们开始问这些与自己相关的话题时,每个人都非常认真地阅读科大讯飞给出的答案,最后他们给了我一个非常完整的答案。

据我们观察,无论他们平日里是否喜欢写作,还是看起来沉默寡言,实际上他们都有表达的愿望和空间,鼓励他们并告知他们发声的价值,是我们能做的虽小却重要的事。对于那些隐匿和沉默的话语,我们不能视而不见,而必须清晰地看到,与他们交流,并努力争取自由。

2024 年 6 月 7 日,高考首日,也是我们实验的最后一天,我们惊讶地发现今年的高考作文题目是:“随着互联网的普及和人工智能的应用,越来越多的问题能够迅速得到解答。那么,我们的问题会越来越少吗?”

“人工智能/问答”这一主题与实验课程的主旨完美契合。我们在小组里分享了这个话题,还打趣说“撞题”了。但就在那一刻,当我们走进学校时,突然感到一阵深深的忧虑——如果这些学生没有像我们这样来做研究实验的突发因素,没有练习过向人工智能提问,还不熟悉键盘,他们面对同样的试卷,又该如何回答这个问题呢?

这并非纯粹的真空地带,他们或许比城市里的孩子更直接地感受到权力的暴力——赤裸裸且扭曲的权力。但他们相信善意,相信真诚与勇气。我记得在一次访谈中,一名学生描述了或亲身经历了,或目睹了“成人世界”的黑暗。但他们手里拿着录音笔,向我逐一讲述他们所见的丑恶事件。当时,我看着那台录音笔,它就像他们手中的麦克风。尽管研究伦理不允许我以任何方式披露这些内容,但那一幕以及他们所传递的信任让我觉得,他们或许想用这样的麦克风发声,说些什么。

在这所群山环绕的学校里,在我们所目睹的压抑与沉闷之中,天真无邪的学生形象是一种自我陶醉的幻想,也是一种不符合成长逻辑的期待,但我仍要大声赞美——他们的坚韧、勇气以及对美丑的表达。无论是大声疾书还是悄悄拉过同学耳语,都是成长的藤蔓,努力向外伸展。

不过,就像“主观性”这一持久的问题一样,最为关键的是学生的呼声,是他们书写自己故事的能力,是他们的热情,以及他们表达的渴望。超越成绩、命运和淘汰的叙述,他们能够向世界宣告,也需要向自己宣告。有个学生曾在一次访谈中说:“在乡下,雪融化得更慢。”

临走前,参加过我们实验课程的那个女孩找到我们,递给我们两封信。其中一封信的开头写着:“这是一封建议信……”

我们边读边笑。女孩给了我们很多关于实验课程的建设性建议,最后写道——人工智能非常有趣,并非我之前所想的那样。但她希望可以通过写作来讲述自己内心的故事。

我记得一开始对于“问题本身是什么”的困惑,以及对于主观性的焦虑——通过这些近距离的接触、倾听、讲述和对话,我们让他们再多说了一些。

在这个过程中,这不再是对人工智能应用的简单研究,也不仅仅是对县域教育的讨论。它是关于表达、质疑、创造和公众参与,是一种合作研究,是一种超越空间界限的共享视角。

所以让我们继续问:

你想写什么样的故事?