娄开元是昆山杜克大学2024届数据科学专业(Data Science) 的学生。他创立Search-So项目的初衷是为昆山杜克大学的老师和同学提供便捷的信息检索工具。最初,他在龙江教授的指导下独自负责开发,随后逐渐吸引到越来越多志同道合的伙伴加入这个团队。随着项目的深入,他们进一步发现,自己尝试解决的可能并不仅仅是一个纯技术问题,而是一个在许多组织机构中普遍存在的“灯下黑”问题:内部资源网站与共享服务系统如何顺应用户特定需求,提高信息检索效率、合理规划布局?至此,这个学生创新创业项目的商业前景、延伸价值与发展潜力逐渐展现。

问题与答案之间

从“搜索”到“搜索引擎”的思考

在一次与往常一样的课后交谈中,娄开元跟龙江教授提到了学校官网搜索的问题:“学校官网的搜索实在太难用了!” 这个小小的“吐槽”并非仅仅是对设计呈现的批评,更是对校园平台定位和校内网范围的思考。

昆山杜克大学为师生提供了丰富的教育资源与服务,包括日常交流的教学平台、社群共享的美国杜克大学学术资源馆藏以及校园生活与学生活动资讯。为了更好地保障这些服务的安全性和稳定性,它们需要相对独立的网络环境与运营平台进行建设与管理。然而,由于信息流的庞杂和细碎,以及官网上搜索功能的相对低效和所链接网页的有限性,学生们很难即时、有效、精准地获取自己所需的信息。

即便将关键字输入得一字不差,也难以找到所有相关的网页,搜索结果的排序与相关性也显得不太令人满意。娄开元已经在昆山杜克大学度过了三年多的时光,但有时候他仍会感到迷糊,不知道应该到哪里找之前错过的活动信息、通知公告,或者在某个事项上该找哪个部门寻求帮助。

当然,覆盖全球范围的搜索引擎经过多次迭代,其算法与理念更加强大科学,但很难在内部教育资源与校园生活逻辑中发挥有效、安全的引导与作用。例如,使用Google或Bing时,一个site(指令)通常能找到大多数需要的信息。然而,对于昆山杜克大学这样的高校,外部搜索引擎虽然高效,却难以触及其核心与内部的所有文件、资料与信息。“搜索”是网络时代不可或缺的高频需求,需求也会随着不同场景、不同时代的变化而切换。它并非总是具有“知无不言,言无不尽”的魔力。那么,对于昆山杜克大学来说,一个能够通过搜索即时获取答案的解决方案,真的那么难实现吗?

“那你们就试着动手开发一个?” 龙江教授根据他的专业判断向娄开元提出了这一建议。身为昆杜计算机相关专业核心课程的授课者,以及在美国计算机行业顶尖公司工作二十余年的资深程序员,龙教授对这个项目可能的难度进行了充分的预估。他了解在他的班级里有一群有意愿且有能力的学生,能够和开元一起将这个项目付诸实践。

“可见”与“不可见”之间

从“基础理论”到“开发实践”的突破

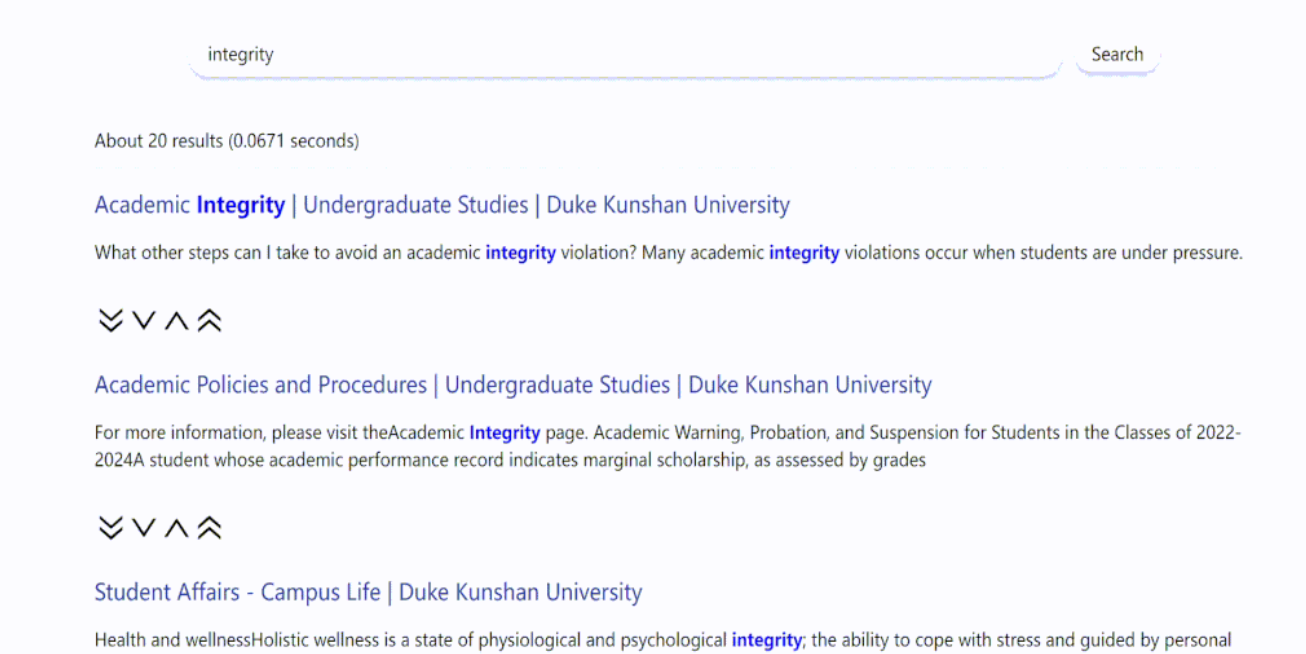

在娄开元和团队成员们的专业背景支持下,他们很快成功开发出一个可用的原型。这得益于昆山杜克大学强势的数据科学专业,专业的课程设置给学生们打下了扎实的数理与软件编程基础,让项目的爬虫部分成为小事一桩。他们快速盘点学校主要信息资源网站后,开发出一套能够每天自动爬取校园网络文件并更新存储的算法。通过与现有检索工具的结合,搜索工具的质量基本上得到了肉眼可见的提升。

然而,之后的过程并未如他们计划的那样顺利推进。一方面,本科生团队缺乏全栈项目开发经验,相较于专业团队略显稚嫩,使得在项目初期难以确定框架和合理分工。在测试过程中,问题逐渐浮现,通过反复讨论和调整,可见和不可见的新功能不断地被补充到原有的旧框架上。另一方面,娄开元和团队对于项目工程上的挑战缺乏具体的概念和预期,只能在学习、搜索和修改的过程中不断调整。知识性和事实性问题成为项目开发中的阻碍。当面临数据库更新时间过长或者学校数据量超出存储上限的问题时,他们不得不采取大刀阔斧式的架构更改,这已经是项目历史中的第二次“倾家荡产”式的大更新。

或许只是0.1秒的检索速度优化,或者多一天的平稳运行记录,这些勇敢的尝试和不断克服的痕迹渐渐积累在看不见的地方,成为项目成长的土壤。虽然经历了许多波折,高昂的学习成本令人望而却步,但娄开元和团队成员始终坚持不懈。龙江教授也不停地向课上的学生“推销”着这个团队和他们的搜索引擎。这不仅仅是对他们能力的肯定或者成果的期许,更是因为他相信,给予时间,这个年轻的“产品团队”可能会开辟出一条少有人涉足、充满艰辛但值得追求的道路。

娄开元与团队成员毕奕舟的合影

“技术开发”与“商业洞察”之间

从“专业课堂”到“InE”的指引

更重要的是,昆山杜克大学创新创业中心(简称:InE)让团队成员不再局限于眼前一行行的代码,而是看到了更广阔的现实可能性。首先,“到处乱扔”的文件并不仅仅存在于某一组织机构。不止昆杜,别的高校系统、公司都面临着内部信息处理与外部检索需求的矛盾问题。市面上既有的公司级别解决方案价格昂贵,所需费用和提供功能也远超中小规模企业的业务能力。更重要的是,尽管市面上常见的办公写作软件如飞书、企业微信也已经有一些文件整理和检索的初步功能尝试,但是就使用体验与性价比来说,也暂时并无一个最佳选项。除此之外,大语言模型的出现对搜索引擎的更新迭代也是颠覆性的——人们的搜索不需要再考虑如何将自己希望加入的“关键词”纳入其中,借由大语言模型,他们能像和他人提问题一样把问题抛给互联网……市场的无限可能与机遇让他们眼前一亮,原来这并不仅只是象牙塔中的技术游戏,还是可能在商业体系中得到反馈与认可的宝贵洞察。

于是,在后续的开发中,娄开元和团队也开始将更多以往所忽略的因素纳入考量,通过功能与需求的支点撬动技术的升级。比如代码的规范性、对隐私信息和访问权限的考量。由因导果、执果索因,如此事半功倍。

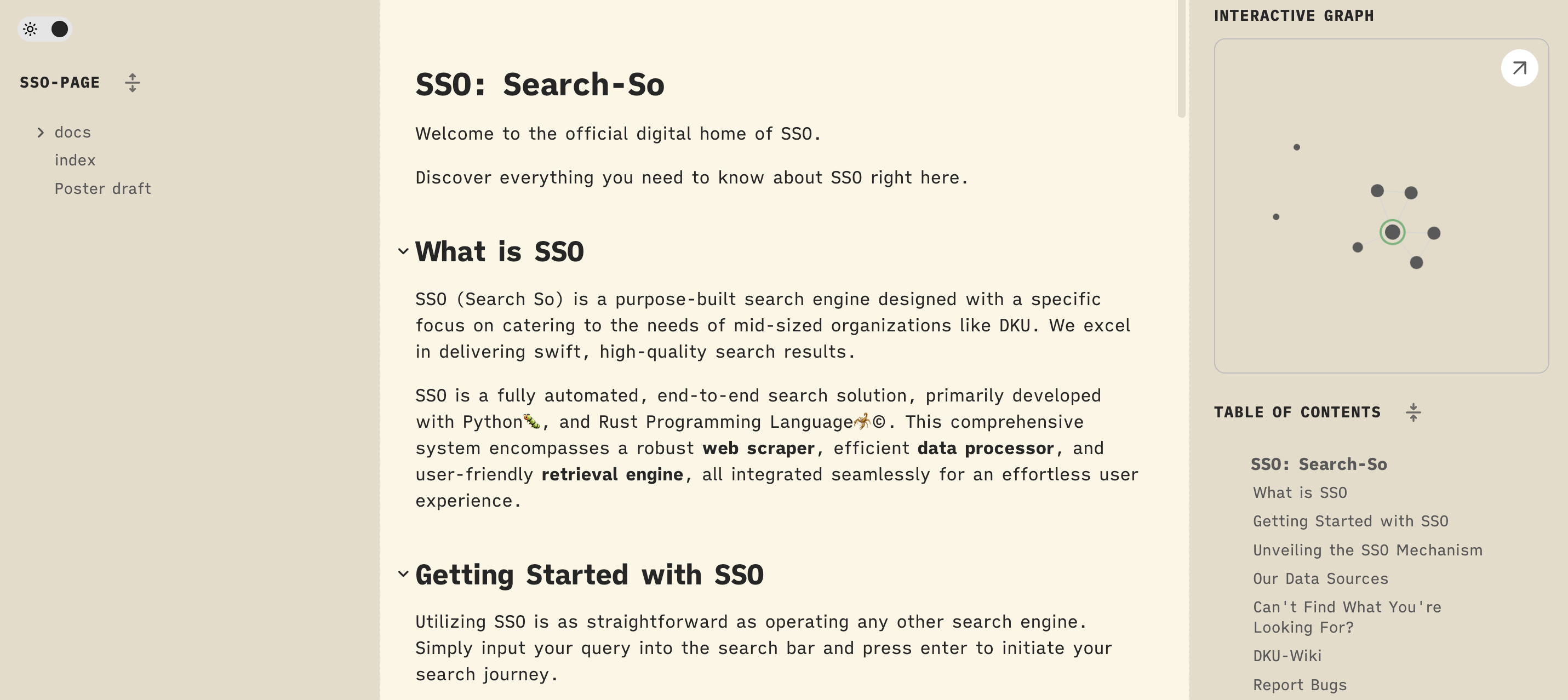

Search-So 项目原型

昆山杜克大学的卓越师生比让得到教授的紧密指导并不是一句空谈,而创新孵化器的支持则能让学生们想得长远、走得稳健。是针对已有的产品进行改进、还是从零开始?产品的市场是什么、目标群体是谁?在专业的指导之下,为项目赋予长期发展的潜力和动力,这也是Dii的意义所在。“我甚至会建议,所有的课程项目都应该思考一下,自己是否有加入Dii的可能性”,娄开元在采访的最后感慨道,“不光是因为一些看得见的支持,更是因为那样在想法上的赋能,弥足珍贵。”

“确定性”与“不确定”之间

从“课程项目”到“创业产品”的拔节

今年,娄开元已经大四,项目也临近结项,那些天马行空的创想一定程度上受到了时间的限制,但又为未来埋藏了许多跃跃欲试的伏笔。现在,娄开元在忙碌之余也依照之前编订的代码规范修改整理目前项目的所有代码,并留下一些技术文档。团队也在慢慢完善自己的项目页面。这不仅是为结项作准备,让这个产品更臻于完美,也是希望让“搜索”为下一次拔节打好基础。正如娄开元所说,“如果未来有其他新人加入这个项目,我们现在做的工作对他们会非常有意义。在他们面前留下的不是一堆找不到头绪的毛线团,而是一个有着缜密结构的百科全书。”清晰的项目文档和编码规范能够大大减少后来者的重复学习成本,让他们能够将自己有限的精力投入到更有意义的工作之中。

无言之间,迢路过半。对团队成员来说,他们也收获了比亲身参与一个课程项目多得多的收获。不仅是一个让整个昆山杜克大学社区成员都能受益的趁手工具,或者是搜索引擎开发和数据库组织有关的知识经验,更多的是在创新孵化器所收获的视野与洞察。正如娄开元在采访中反复提及的,在校园这个安全的环境中做一个即将远洋的船长,设身处地地思考一个创业者如何规划并行动是极为宝贵的机会。他们不会想到一个看似只是出自一次谈话的项目,能够变成一个真正的创业项目,甚至有朝一日也能同市面上那些成熟的产品或者解决方案一较高下,成为超越校园物理空间,让中小型组织都能使用的金钥匙。未来不论是进入业界、潜心研究,抑或与另一群充满梦想和冲劲的人一起,他们都能从今天的每一个微小进步中汲取灵感。

始于毫末,终成硕果。当昆杜人得以更高效地与所需知识与信息连接时,这颗被悄悄种下的种子或许在未来某一天也会找到自己的阳光沃土,落地生根,昭告下一次的收获。